2022年度の入学式・クラス会、ならびに新入生歓迎プログラムが開催されました

2022年度の学部生の入学式が、2022年4月1日金曜日に開催されました。

当日は、その後、学科専攻別の書類配布があり、

翌日4月2日土曜日には、クラス会が開催され、クラス担任からの挨拶もありました。

新入生の皆さん、まことにおめでとうございます。

クラス会の様子_1

クラス会の様子_2

クラス会後の新入生歓迎プログラムの様子_2

失礼します。

2022年度の学部生の入学式が、2022年4月1日金曜日に開催されました。

当日は、その後、学科専攻別の書類配布があり、

翌日4月2日土曜日には、クラス会が開催され、クラス担任からの挨拶もありました。

新入生の皆さん、まことにおめでとうございます。

クラス会の様子_1

クラス会の様子_2

クラス会後の新入生歓迎プログラムの様子_2

失礼します。

大学院生の修了式ならびに学位記・修了証書授与式が、2022年3月19日土曜日に執り行われました。

大学院生のみなさん、まことにおめでとうございます。

修了式の様子

文学研究科長からの祝辞

表彰式の様子

学位記_1

学位記_2

学位記_3

※以上の写真には、その撮影時にのみ、マスクを外したものが含まれております。

失礼します。

学部生の卒業式ならびに学位記・卒業証書授与式が、2022年3月17日木曜日に執り行われました。

卒業生のみなさん、まことにおめでとうございます。

大学からのメッセージ

表彰式の様子

教員のスピーチ_1

教員のスピーチ_2

以上です。失礼します。

2022年1月31日に『龍谷哲学論集』第36号が刊行されました。

目次は以下の通りです。

論文

山口雅広「性向あるいは徳としてのカリタスにかんする若干の考察(上)――トマス・アクィナス『命題集注解』の場合――」一-一五

松田克進「ウカシェヴィッチによる決定論批判」1-28

平野和歌子「起源からの流出/誕生、ペルソナと固有性――ボナヴェントゥラの「生むゆえに、御父である」に関して――」29-59

研究ノート

藤本忠「「超選択則」の覚え書(2)――発展編――」61-76

このうち、「ポーランド学派の代表的な哲学者・論理学者のひとりウカシェヴィッチ(Jan Łukasiewicz: 1878-1956)による決定論批判の論点を整理し評価する」松田論文の目次を以下に挙げておきます。

序

(1)三値論理

(2)三値論理をベースにした様相論理

(3)命題論理の単純明快な公理系

第1節 議論の大筋

第2節 排中律にもとづく議論

第3節 因果律にもとづく議論

第4節 因果律にもとづく議論に対する批判

第5節 排中律にもとづく議論に対する批判

第6節 論理学史的考察

結び――二つの問題――

(1)内在的問題――因果律の弱さ――

(2)外在的問題――非両立説の論拠の不在――

『龍谷哲学論集』第36号表紙

以上、お知らせ申し上げます。

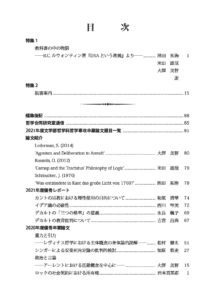

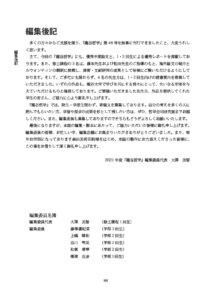

2022年3月10日に『龍谷哲学』第48号が刊行されました。

目次(一部抜粋)は以下の通りです。

特集1 翻訳「教科書の中の物語――R.C.ルウォンティン著『DNAという教義』より――」

特集2 読書案内

海外雑誌論文紹介 3本

2021年度優秀レポート 4本

2020年度優秀卒業論文 4本

特集1の英語文献からの翻訳および海外雑誌論文紹介は、大学院生が、

優秀レポートと優秀卒業論文は、学部生が、

そして特集2の読書案内は、教員が、それぞれ執筆・担当したものになります。

以上、お知らせ申し上げます。

『龍谷哲学』第48号表紙

『龍谷哲学』第48号目次

『龍谷哲学』第48号編集後記

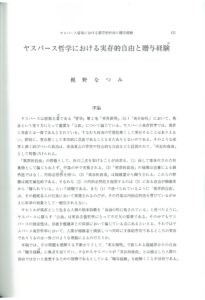

2021年12月17日に印刷・発行された『龍谷大学大学院文学研究科紀要』第43集に、梶野なつみさんの2020年度の修士論文に基づく研究論文「ヤスパース哲学における実存的自由と贈与経験」が掲載されました。

「ヤスパース実存哲学において、人間が超越者と関係しつつ同時に主体的存在であるところの実存でありうるのは一体どのような理路によるの」かを、「超越者からの自由の「贈与経験」に焦点を当て」て理解しようとする論考です。

ぜひご覧ください。

『龍谷大学大学院文学研究科紀要』第43集表紙

『龍谷大学大学院文学研究科紀要』第43集目次

修士論文に基づく研究論文1頁目

2021年12月6日に2021年度2回目となる『龍谷哲学』編集委員会が開催されました。

コロナ禍ではありますが、感染拡大予防ガイドラインを遵守しつつ、「優秀レポート」の校正作業などが進められました。

新しい『龍谷哲学』第48号は、2022年3月に刊行予定です。

刊行をどうぞお楽しみに!

編集風景_1

編集風景_2

本会会員の田中龍山氏(龍谷大学文学部教授)による、

テレビ会議システム「Zoom(ズーム)」を使った講演(龍谷大学文学部コモンズカフェ)が、以下の通り行われます。

日 時:2021年9月28日(火)12:35~13:05

テーマ:疑うことで幸せになれるの? ――古代ギリシアの懐疑主義——

内 容(講師より):私は古代ギリシア哲学、とくに懐疑主義を中心に研究をしています。その立場は、哲学(知を愛し求めること)によって幸福になる、というギリシアの伝統の中で、疑うことによってこそ幸福になれるのではないか、と問いかけるのです。彼らの言う「疑う」とは、「同意をしない」「信じない」ということです。

きっと、この立場自体がたいへん疑わしく思われることでしょう。なにより、信仰によって幸福になるという宗教的な立場からは、許しがたい主張のように見えるかもしれません。というのも、信仰とは、信仰対象を信じ、その言葉に同意することで成立するからです。

ところが、古代懐疑主義の立場は、じつは仏教的な立場とは相通じるところもあるのです。そのことを、彼らの言う「懐疑」「幸福」の中身を少し掘り下げながら、お話ができればと考えています。

申し込み・参加方法:どなたでもご参加いただけます。

9月27日(月)17時までに、以下のフォームからお申し込みください。

https://forms.gle/dLq8mxmGZRqkkYaA7

お申し込みいただいた上で、9月28日(火)12時35分になりましたら、以下よりご参加ください。

https://us02web.zoom.us/j/86981367643?pwd=RU5ZTUFmQlYyaTFKcGprWXFjQ1V3dz09

失礼いたします。

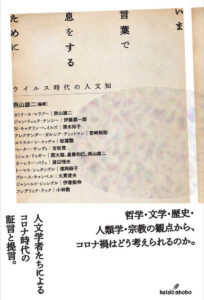

2021年8月25日に、勁草書房から、西山雄二編著『いま言葉で息をするために――ウイルス時代の人文知』が、出版されました。

2021年8月25日に、勁草書房から、西山雄二編著『いま言葉で息をするために――ウイルス時代の人文知』が、出版されました。

同書には、現代を代表する12人の人文学者たちによる、コロナ時代の証言と提言が収められています。

そのうち、アジア社会を中心にフィールドワークを行なっている人類学者フレデリック・ケックによる論考の翻訳を、龍谷大学文学部の小林徹准教授(龍谷哲学会会員)が担当し、訳者解題を付しました。

フレデリック・ケック「アジアの虎たちと中国の龍──パンデミックに対する前哨地間の競合と協働(SARSからCOVID-19へ)」

関心をおもちの方は、ぜひご覧になってください。

目次と内容説明は、出版社のホームページでご確認いただけます。

以上です。

Ⅰ.「龍谷大学文学部パンフレット2022」が出来上がりました。

そのデジタル・パンフレットの冒頭をご覧いただけます。

またその全体は、龍谷大学受験生向けアプリru navi(アールユーナビ)からダウンロードしてご覧いただけます。

Ⅱ.哲学科哲学専攻の学生の学びを体験できるムービーを集めてみました。

ミュージカルから学んだ、言葉のチカラ。(2017.05.25)

哲学と能楽から、先人たちの知恵を学ぶ。(2018.05.18)

伊藤ゼミ授業風景(2017.05.25)※伊藤教授は2020年3月に定年退職いたしました。

哲学専攻での初年次の学びを紹介するムービーや、哲学専攻の紹介サイトとあわせて、是非ご覧ください。

Ⅲ.龍谷大学の入試情報全般(オープン・キャンパスを含む)を紹介するサイトや、入試情報(入試ガイド・入試要項など)を紹介するサイトも、ご参照ください。